Si l’on se hasarde à dresser la liste des meilleurs gardiens de but français de l’histoire, pas sûr que le nom de Julien Darui revienne immédiatement dans les mémoires. Pourtant, celui qui fut le premier à son poste à porter le brassard chez les Bleus est bien de ceux-là. En 1999, il a même été élu meilleur gardien français du XXe siècle. Retour sur la carrière d’un gardien de légende qui a vu l’époque trouble de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) freiner ses magnifiques envolées.

26 mai 1945. La Seconde Guerre mondiale vient à peine de se terminer officiellement en Europe. L’occasion pour l’équipe de France d’affronter l’Angleterre à Wembley. À cette époque, les Bleus sont habitués à y prendre des valises. Ça a été le cas en 1933 (4-1) ou, pire, en 1910 (10-1). Mais ce jour-là, l’exploit est au rendez-vous. Pour la première fois de l’histoire, ils ne perdent pas en terre anglaise (2-2).

Match historique donc, marqué par la performance, dans les cages bleues, de Julien Darui. Ce petit portier par la taille (1m69) mais immense par le talent fait des merveilles. À la 21e minute, il stoppe un pénalty et permet ainsi aux Français de tenir tête aux Anglais, les fondateurs du jeu. À elle seule, cette partie forme le symbole d’une carrière riche et fructueuse. Celle-ci aurait pu cependant l’être encore davantage si Darui avait eu la chance d’évoluer à une autre époque.

LIRE AUSSI : L’Équipe de France, les mille visages et les premiers coups d’éclat

Né le 16 février 1916 au Luxembourg, à Oberkorn, c’est en Lorraine que le jeune Julien, naturalisé français, grandit. Avec des premiers pas dans le monde du football qui, déjà, ont des allures de légende. À 12 ans, ses parents lui interdisent d’aller participer au match se déroulant dans le stade communal, à Audun-le-Tiche (Moselle). Julien décide alors de fuguer. Arrivé à la dernière minute, on le place dans les cages… où il fait merveille. L’histoire dit même que, du fait de sa brillante prestation, il aurait enchaîné un deuxième match au côté des seniors.

Le talent de Julien Darui saute immédiatement aux yeux. Pourtant, il n’a ni un physique ni une taille qui l’auraient prédisposé à ce poste. Mais Darui compense son petit mètre soixante-neuf par une détente exceptionnelle qui fera vite sa réputation.

En 1935, il n’a que 19 ans. Il quitte alors la Moselle pour rejoindre le FCO Charleville qui lui propose son premier contrat. Le club des Ardennes n’évolue qu’en deuxième division. Pourtant, dès sa première saison, Darui aide son équipe à atteindre la finale de la Coupe de France. La défaite 1-0, face aux tout récents champions de France du RC Paris, est dure à encaisser. Mais ce ne sont là que les prémices d’une formidable aventure footballistique qui s’annonce pour Julien Darui.

Julien Darui, l’un des premiers gardiens modernes de l’histoire

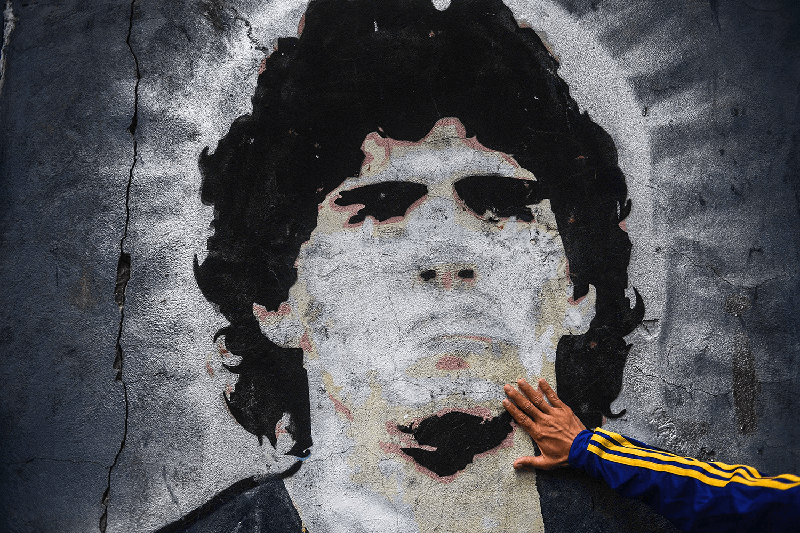

Julien Darui plonge sur sa ligne et réalise une parade salvatrice : l’équipe de France profitera aussi de son formidable talent, comme ici en 1947 face aux Pays-Bas (Crédits photos : Wikimédia Commons)

Si l’on se souvient encore du nom de Julien Darui presque un siècle plus tard, c’est aussi parce qu’il est l’un des premiers gardiens à rendre ce poste spectaculaire. Il marque les esprits par ses plongeons impressionnants, certes, mais aussi parce qu’il n’a peur de rien. Aussi rapide que l’éclair, Darui jaillit dans les pieds des défenseurs. N’hésite pas à aller intercepter la balle loin de sa ligne de but. À cette époque des années 1930, c’est totalement novateur.

Celui qui, à partir de 1937, intègre l’Olympique Lillois et la Division 1, est surtout l’un de ceux qui font passer le rôle du gardien de but dans la modernité. Rester scotché sur sa ligne, comme c’est l’habitude de nombreux portiers de cette période d’entre-deux-guerres ? Très peu pour Julien Darui. Au contraire, il impose peu à peu une vision réellement nouvelle. Pour lui, le territoire du gardien de but n’est pas seulement sa ligne, ou les 6 mètres, mais toute la surface de réparation. Et il entend y régner sans partage. C’est pourquoi ses jaillissements ont durablement marqué les esprits.

De plus, si Darui est persuadé qu’un gardien ne doit pas rester planté sur sa ligne, il est aussi convaincu d’autre chose. Un portier ne peut se contenter d’être le dernier rempart de son équipe mais doit au contraire participer au jeu. C’est pourquoi il travaille avec rigueur son jeu au pied et l’efficacité de ses dégagements. N’hésite pas à sortir de sa surface balle au pied pour relancer le jeu. Julien Darui est un vrai théoricien : alors que le football professionnel n’en est qu’à ses débuts, il a déjà compris que le gardien se doit d’être le premier relanceur de son équipe. Celui-ci se définit donc, à l’époque, comme un « gardien-actif ». Ses magnifiques parades spectaculaires influenceront ses successeurs, comme René Vignal. De par sa témérité, sa compréhension du jeu et sa qualité de relance, il aurait aujourd’hui été l’égal de Gianluigi Buffon ou de Manuel Neuer.

LIRE AUSSI : René Vignal, le Français volant

Un talent promis à une grande carrière… freinée par la Seconde Guerre mondiale

Avec l’Olympique Lillois, c’est un nouveau beau parcours en Coupe de France qui attend Julien Darui lors de la saison 1938-1939. En demi-finale, le portier nordiste parvient à garder sa cage inviolée. Il permet ainsi à son club de battre le FC Sète, futur champion de France (1-0). Malheureusement, Darui ne peut empêcher la défaite des siens en finale, encore face au Racing Club de Paris (3-1). Le premier titre de la nouvelle pépite du football français attendra.

Julien Darui intervient face au RC Paris en finale de la Coupe de France 1939 (Crédits photos : Wikimédia Commons).

Un talent qui frappe, à la même époque, aux portes de l’équipe de France. C’est en effet le 16 mars 1939 au Parc des Princes que Darui fête sa première sélection sous le maillot bleu. Face à lui, ce n’est ni plus ni moins que le vice-champion du monde de 1938 qui se présente, la Hongrie. Baptême du feu réussi, au sein d’une équipe de France où évoluent à l’époque de grands talents comme Larbi Ben Barek, Raoul Diagne ou Étienne Mattler. En effet, les Bleus parviennent à arracher le nul en fin de match (2-2). Dans les bois, le jeune Darui réussit des débuts prometteurs.

D’autant plus que, après avoir été quart de finaliste de la dernière Coupe du monde jouée à domicile, la France rêve de sommets plus élevés encore. La nouvelle édition du Mondial doit d’ailleurs avoir lieu en 1942 en Amérique du Sud. Lorsque Darui quitte la pelouse du Parc avec son tout nouveau maillot bleu sur les épaules, il ne le sait évidemment pas encore, mais la Coupe du Monde 1942 n’aura cependant jamais lieu.

LIRE AUSSI : La Coupe du Monde 1942 : des préparatifs à l’annulation contrainte

En effet, la Seconde Guerre Mondiale éclate le 1er septembre 1939 avec l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler. Comme de nombreux footballeurs et des millions de Français, Julien Darui est mobilisé. Le championnat de France 1939-1940 n’ira jamais à son terme. Le football est déjà passé au second plan devant la folie destructrice de quelques hommes qui en précipitent tant d’autres dans l’horreur.

Les six années de guerre, de 1939 à 1945, ne permettent à l’équipe de France de ne disputer que cinq rencontres. Elles enlèvent dans le même temps à Julien Darui les années qui auraient dû être les plus fructueuses de sa prometteuse carrière. Pourtant, pendant ces premiers mois de guerre, il ne se passe rien, ou presque. Chacun dans leurs garnisons, les footballeurs comme les autres soldats français attendent l’attaque allemande… qui ne vient pas. Cette période, de septembre 1939 à mai 1940, est ainsi nommée par les historiens la « drôle de guerre ».

« Je suis ici en plein front, mais ça joue moins dur en ce moment que cinq minutes avant la fin d’un match de Coupe où l’OL mène 1 à 0 », l’attaquant français Jules Vandoren en 1940.

Ensuite, la débâcle française de mai 1940 lors de l’invasion éclair des nazis précipite la fin des hostilités pour l’ensemble des Français et Julien Darui. Mais la pratique du football, dans une France fracturée par l’occupant allemand au nord et le régime de Vichy collaborationniste au sud, est loin d’être simple. Après ses trois premières sélections du printemps 1939, Julien Darui ne retrouve en fait les Bleus qu’en mars 1942. Au total, le gardien qui évolue désormais au Red Star, depuis 1940, cumule « seulement » 25 sélections avec l’équipe de France.

Malgré tout, Julien Darui figurait en janvier 2023 au onzième rang des gardiens les plus capés de l’histoire des Bleus. Mais qu’est-ce qu’aurait donné sa carrière internationale s’il avait évolué à une autre époque ? En guise de comparaison, l’équipe de France a disputé 15 rencontres rien que sur l’année 2022. Darui, lui, en a joué 25… en 12 ans (de 1939 à 1951).

Julien Darui, un gardien qui a tout gagné au niveau national

La France reconnaît sa défaite face à l’Allemagne nazie et signe l’armistice le 17 juin 1940. La guerre prend donc officiellement fin dans l’Hexagone. Cela permet à Julien Darui et aux footballeurs français de reprendre, difficilement certes, le fil de leurs carrières.

C’est en fait à l’été 1940 que Darui rejoint les rangs du Red Star. À l’époque, le club de Saint-Ouen, en région parisienne, est l’un des plus importants de France et un grand spécialiste de la Coupe nationale. En effet, il a déjà remporté à quatre reprises la Coupe de France en 1921, 1922, 1923 et 1928. Pour Darui, rejoindre le Red Star, c’est un acte fort qui témoigne d’une volonté toute aussi fondamentale : remporter des titres.

Bien qu’en perte de vitesse depuis l’instauration du professionnalisme en France et les années 1930, le Red Star va retrouver de l’allant grâce à l’arrivée de Julien Darui. Très à l’aise et sûr dans le domaine aérien, auteur de parades exceptionnelles, le Lorrain d’adoption s’impose très vite. À ses côtés, l’équipe verte et blanche compte aussi d’autres stars, comme les ailiers internationaux Fred Aston et André Simonyi. Darui y évolue aussi avec l’un de ses anciens partenaires du FCO Charleville, un certain Helenio Herrera. Ce défenseur argentin de naissance et naturalisé français sera, après sa carrière, l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire.

LIRE AUSSI : Helenio Herrera, au-delà du catenaccio

Avec ses stars, le Red Star repart en quête des sommets nationaux. Toutefois, le championnat de France tel qu’il existait avant la guerre ne reprendra qu’après la fin officielle de celle-ci, pour la saison 1945-1946. En attendant, des championnats « de guerre » sont organisés, et le Red Star remporte celui de la zone occupée en 1941. Mais aucune vraie finale ne peut avoir lieu avec le champion de la zone libre, l’Olympique de Marseille.

L’occupation et le régime de Vichy complexifient également beaucoup le déroulement de la Coupe de France. Mais Darui est alors devenu, de manière incontestable, le meilleur portier hexagonal. Avec lui dans les buts, le Red Star remporte aisément son quart de finale de zone occupée face à Rouen (4-1) lors de l’édition 1941-1942. Puis vient à bout de Bordeaux en demi-finale, à la dernière minute (2-1). Toutefois, pas encore de grande finale pour les verts et blancs.

Pour accéder à celle-ci, les coéquipiers de Darui sont obligés de passer par la finale de la zone occupée, remportée face à Reims (1-0). Puis par une finale inter-zones contre le RC Lens, situé dans la zone interdite du nord de la France. Le Red Star n’arrache sa qualification pour la finale de la Coupe Charles-Simon qu’après deux rencontres, suite à un nul lors du premier match (1-1). Le deuxième n’est, par contre, qu’une formalité (5-2).

Julien Darui accède ainsi, le 17 mai 1942, à sa troisième finale de Coupe de France avec trois clubs différents. Mais cette fois-ci, c’est la bonne. Grâce à Vandevelde et Aston, le Red Star inscrit deux buts aux Sétois qui leur font face à Colombes. Dans ses cages, Darui s’envole, plonge, capte avec autorité les ballons dans les airs, marque ses adversaires par son jeu spectaculaire. Il n’encaissera aucun but ce jour-là. Le Red Star et Julien Darui l’emportent 2-0. Magnifique symbole qu’un enfant de Lorraine soulève la Coupe de France en pleine période d’occupation, et alors que sa région a été annexée par l’Allemagne nazie dès 1940.

LIRE AUSSI : La magie de la Coupe de France

C’est une grande victoire en signe d’adieu car Julien Darui décide ensuite de quitter le Red Star pour reprendre la direction du Nord de la France, à Lille puis au CO Roubaix-Tourcoing, de 1945 à 1953. Avec Le LOSC, il atteint une nouvelle fois la finale de la Coupe de France en 1945, sèchement battu, encore et toujours, par le RC Paris (3-0). Mais avec Roubaix-Tourcoing, c’est la consécration, puisque Darui remporte enfin en 1947 le championnat de France. Il joue 236 matchs avec l’équipe roubaisienne avant d’aller finir sa carrière dans le sud, à Montpellier.

Le premier gardien capitaine de l’équipe de France : la reconnaissance internationale pour Julien Darui

Alors que la guerre est en train de se terminer en Europe, Darui retrouve les Bleus à l’occasion d’un match amical en Suisse, en avril 1945 (défaite 1-0). Puis il est donc de la fameuse équipe qui parvient à tenir tête aux Anglais sur leur sol en mai 1945 (2-2), une première historique.

Julien Darui, premier gardien capitaine de l’équipe de France, face aux Pays-Bas en 1947 (Crédits photos : Wikimédia Commons).

Julien Darui est devenu un indéboulonnable du onze bleu. Mieux que ça : en mai 1947, pour une victoire 4-0 face aux Pays-Bas, il devient aussi le premier gardien de l’histoire à porter le brassard de capitaine de l’équipe de France. En onze matchs, de 1947 à 1948, l’équipe nationale remporte en fait sept victoires pour trois défaites et un nul, soit plutôt un bon bilan pour l’époque. Cela correspond à la période durant laquelle Darui a régné dans les cages tricolores. Au total, il porte cinq fois le brassard de capitaine et encaisse toutefois 41 buts sur ses 25 sélections. Pourtant, il réussit malgré tout également à cumuler cinq clean sheets, ce qui est peu courant à l’époque.

Mais Darui, poussé ensuite vers la sortie par l’émergence de René Vignal, a joué à une époque où il n’y avait ni Coupes d’Europes, ni grandes compétitions planétaires. Cela n’empêche pas son talent d’être reconnu au niveau international. En 1947, il est ainsi également le capitaine d’une sélection de joueurs européens qui vient affronter la Grande-Bretagne à Glasgow. Quoi de mieux pour témoigner à quel point ses formidables qualités étaient reconnues au plus haut niveau mondial de l’époque ?

Après quelques années d’absence, Julien Darui revient brièvement en équipe de France en 1951, pour deux rencontres. Mais ses prestations sont décevantes. Il n’est pas exempt de tout reproche sur plusieurs buts encaissés et ne sera plus rappelé. Darui n’est plus le feu follet de ses débuts. Sa fin de carrière est proche.

À Glasgow en 1947, Julien Darui plonge pour sauver l’équipe d’Europe, dont il est le capitaine, face à l’équipe de Grande-Bretagne.

Une fois celle-ci terminée, en 1955, Julien Darui s’essaye comme entraîneur, sans grand succès. Il s’engage ensuite brièvement avec le cirque Pinder, notamment pour stopper les pénaltys des spectateurs. Une retraite tranquille l’attend par la suite. Maître de la surface de réparation, du domaine aérien et de la relance, Julien Darui s’éteint le 13 décembre 1987, à 71 ans. C’est quelques années plus tard, en 1999, qu’il est élu « gardien français du siècle » par L’Équipe. En 2022, il est aussi classé à la 65e place des 1 000 meilleurs joueurs de l’histoire du championnat de France par So Foot. Une juste reconnaissance pour Julien Darui. Aux côtés de Kopa, Platini ou Zidane, il restera toujours un grand parmi les grands.

Sources :

- « Julien Darui », football-the-story.com

- Fiche de Julien Darui, lequipe.fr

- François-Xavier Valentin, « Julien Darui, le mythe de l’homme volant », redstar.fr

- Bruno Colombari, « Julien Darui, gardien de grande surface », chroniquesbleues.fr

- Quentin Ballue, Jérémie Baron, Adel Bentaha, Raphaël Brosse, Clément Gavard et Steven Oliveira, « Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France – 65e : Julien Darui », sofoot.com

- Pierre-Marie Descamps et Jacques Hennaux, « L’Équipe de France de football, La belle histoire », L’Équipe, 2004

- Pierre-Marie Descamps et Yannick Lebourg, « Coupe de France, La folle épopée », 2007

Crédits photos : Icon Sport